時計を見ると、もう2時間が経過。

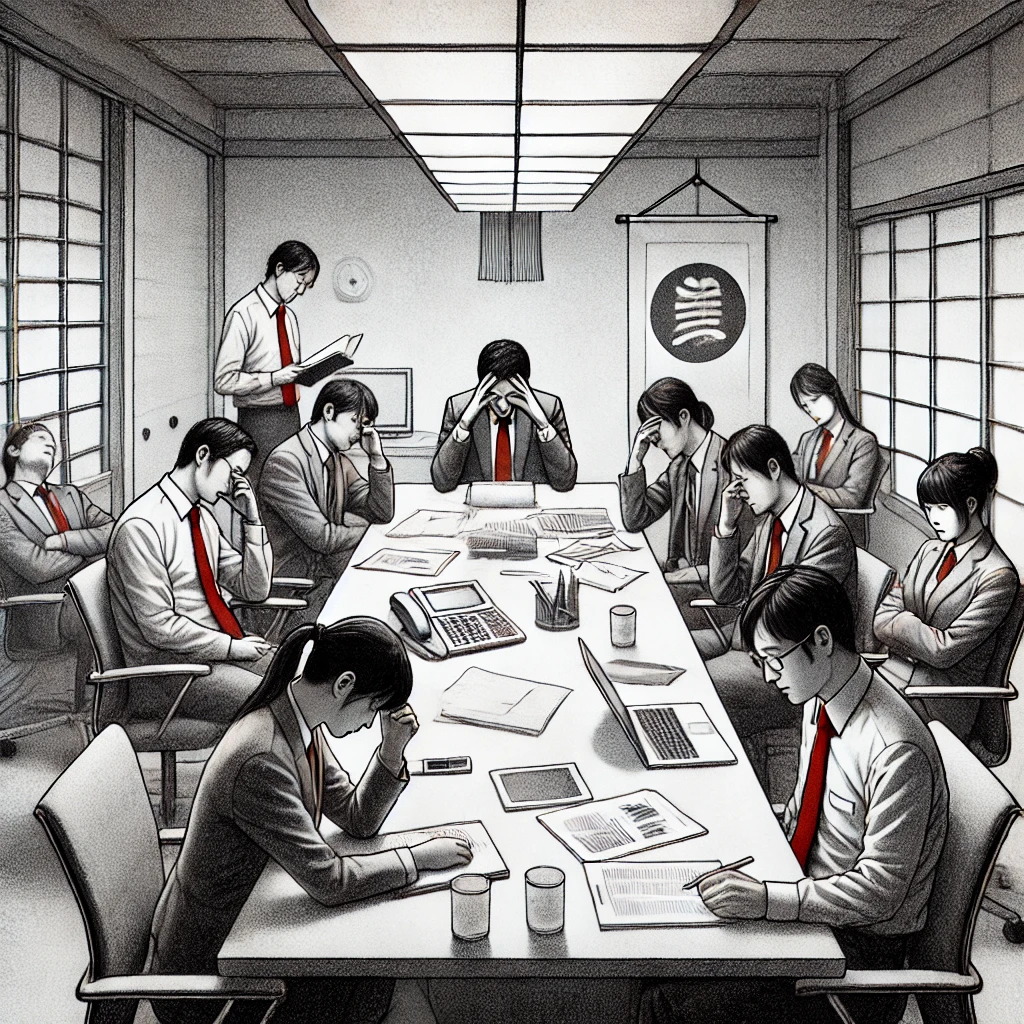

みんな疲れ切った顔で、スマホをいじったり、資料をペラペラめくったりしている。

「で、結局、どうするんでしたっけ?」

誰かのぼやきが聞こえた瞬間、会議室の空気が凍りつく。

長い時間を費やしたのに、結論はゼロ。ため息とともに散会する。

「この会議、本当に必要だったのか?」

そんな疑問を抱いたことは、あなたにもあるはずです。

特に40代・50代の働く大人にとって、時間は最も貴重なリソース。

にもかかわらず、多くの企業では「決まらない会議」が常態化している。

なぜ、会議は「何も決まらない場」になってしまうのでしょうか?

どうすれば、実のある会議にできるのか?

この記事では、ムダな会議が生まれる原因と、それを根本的に解決する方法を解説します。

これを読めばわかること

✅ 会議が目的化してしまう原因とは?

✅ ムダな会議を減らすための具体的な方法

✅ 決まる会議を実現するためのアクションプラン

「話し合い」ではなく「会議をすること」が目的になっている

会議が終わったあと、「結局、何も決まらなかったな」と感じたことはありませんか?

それは、会議の目的が「意思決定」ではなく、「会議をすること自体」になってしまっているからです。

では、なぜそんなことが起こるのか?

理由は大きく3つ考えられます。

「決まらない会議」が生まれる3つの原因

1. アジェンダ(議題)が曖昧

「とりあえず集まって話しましょう」という会議は、何を決めるべきなのかが不明確。

参加者も「とりあえず聞いておけばいいか」となり、意見が出にくくなる。

👉 解決策:事前に「会議のゴール」を明確に設定する

- 「A案とB案のどちらを採用するか決める」

- 「来月のプロジェクトの優先順位を決定する」

など、具体的な目標を定めるだけで、会議の進行は劇的に変わります。

2. 決定権者がいない

「持ち帰って確認します」と言われた瞬間、その会議は無意味になる。

決定権のないメンバーだけが集まる会議では、何も決まらないことばかり。

👉 解決策:決定権者を必ず会議に参加させる

- どうしても出席できないなら、事前にメールやチャットで意見をもらい、最終判断を仰ぐ仕組みを作りましょう。

3. 議論が発散しすぎて収束しない

最初は一つの課題について話していたのに、「そういえばこの件も…」と話題が広がりすぎて、

最終的に何を決めるべきだったのか、全員が見失ってしまいます。

👉 解決策:議題ごとに時間を設定し、タイムキーパーを設ける

- 「この議題は10分」「この決定には15分」と時間を区切る

- 進行役が話をまとめ、論点を整理しながら進める

【解決策】決まる会議に変えるための4つのルール

ムダな会議をなくし、「決まる会議」に変えるためのシンプルなルールを紹介します。

✅ 1. 事前に「この会議のゴールは何か?」を明確にする

→ 何を決めるための会議なのか、事前に全員に共有する。

✅ 2. 決定権のある人を必ず入れる

→ いないなら、事前に意見をもらい、最終判断を仰ぐ仕組みを作る。

✅ 3. 議論の枠を決め、議題ごとに時間配分をする

→ 「この議題は10分」「この決定には15分」など、時間を区切る。

✅ 4. 会議の最後に「誰が」「何をするか」を明確にする

→ 「次回までに各自考えておきましょう」はNG。

→ 「AさんがBの資料を作る」「CさんがD社と交渉する」など、具体的なアクションを決める。

「そもそも会議を減らす」ことも重要

本当に、その会議は必要なのか?

「集まる必要がないなら、メールやチャットで済ませる」という選択肢もある。

具体的な方法

✅ 進捗報告はチャットで共有する

✅ 重要な決定だけを短時間のミーティングで行う

✅ 定例会議を廃止し、必要なときだけ開催する

こうすることで、無駄な会議を減らし、時間をより生産的に使うことができます。

まとめ:ムダな会議から抜け出すために

✔ 会議が目的化すると、何も決まらないまま時間だけが過ぎる

✔ 「何を決めるための会議か?」を明確にし、決定権のある人を参加させる

✔ 議題ごとに時間を区切り、最後に具体的なアクションを決める

✔ そもそも会議が本当に必要かを見直し、可能なら削減する

【今すぐできる3つのアクション】

1️⃣ 次の会議のアジェンダを具体的に作成する

2️⃣ 参加者を見直し、決定権のある人がいるか確認する

3️⃣ 「この会議、本当に必要?」と自問し、メールやチャットで代替できるか検討する

これを試せば、「この時間で何か決まった?」というモヤモヤから解放されるはずです。